页面放大

页面放大 页面缩小

页面缩小 大字幕

大字幕 阅读方式

阅读方式 退出

退出

近年来,咸安区持续深耕文明实践沃土,精心培育了一批扎根基层、服务群众、助推发展的优质项目。它们向下扎根,向上生长,在基层一线落地生根、开花结果,焕发出蓬勃生机。现在,请随我们一起走进咸安区新时代文明实践的动人画卷,聆听那些服务为民、温暖人心的精彩故事,共同描绘更加美好的幸福图景!

2025年咸安区新时代文明实践项目

展示交流活动金奖

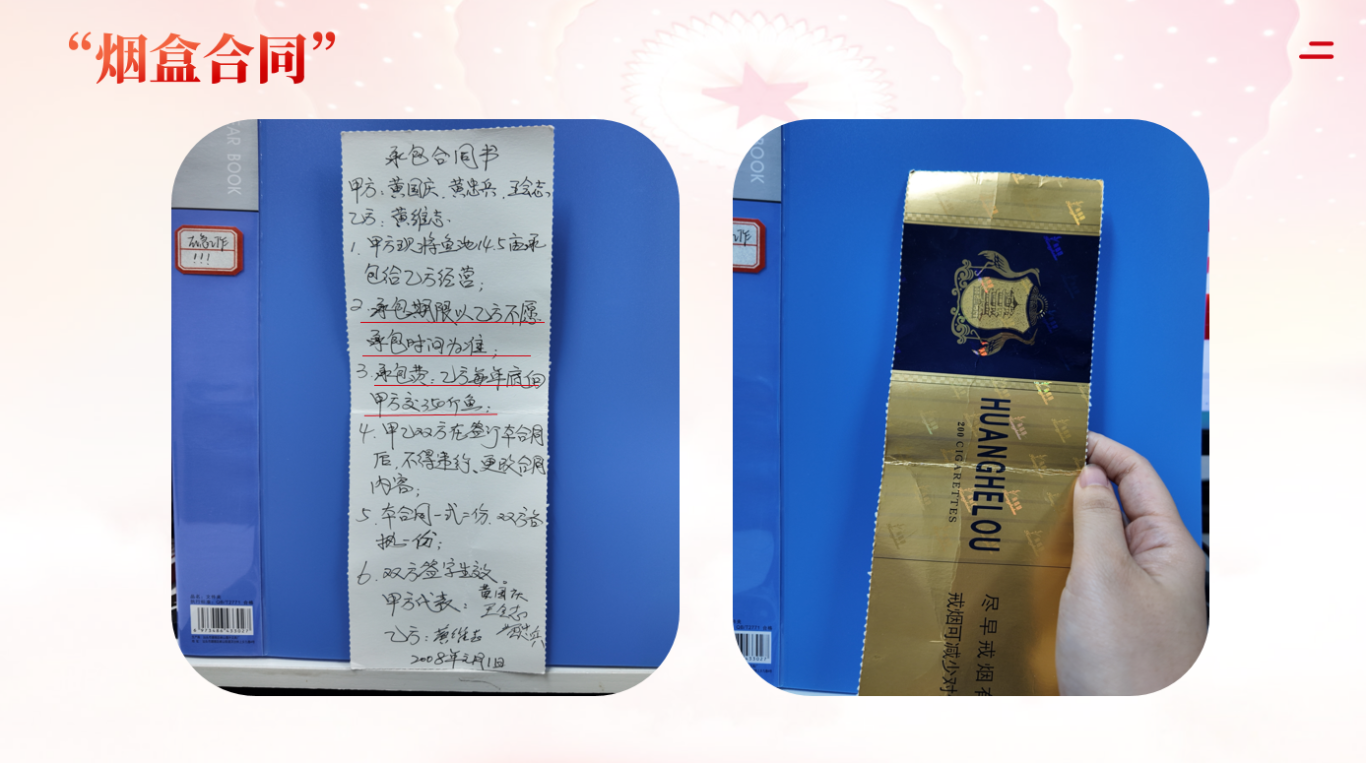

一张“黄鹤楼”烟盒背面的鱼塘承包协议,承包期写着“永远”,租金是“每年给几条鱼”。在向阳湖镇,像这样的“三无合同”—无期限、无金额、无条款,曾经占到全镇505份村组合同的60.2%。乡亲们自嘲说:“咱们的合同,签字时像过家家,出事时像打仗!”

然而正是这些“问题合同”,催生出了荣获全国“枫桥式工作法”的“合议共管”机制!更令人振奋的是,这一创新实践作为典型经验走进人民大会堂,向全国展示了基层法治建设的“向阳湖样本”!

把时钟拨回2021年春天。向阳湖镇甘棠村的村民围着鱼塘吵得面红耳赤,“凭什么要村集体出30万改造费?这水面面积到底怎么算?”面对这一问题合同,向阳湖镇司法所原所长马登平带着大家,用三天三夜,一条条审、一句句改,最终不仅删除了霸王条款,还通过公开竞价,让村集体增收超百万!通过这起案例的成功解决,马登平有了新的思考:“作为基层司法行政部门,针对乡村集体资产合同工作,我们有责任配合好党委、政府,把好‘合同关、公章关、制度关’,构建‘党委统筹、司法行政主责、多元主体共参与’格局。”

2021年,在向阳湖镇综治中心牵头组织下,马登平带领向阳湖司法所主动靠前,充分发动和依靠群众,逐步探索形成农村集体经济合同“合议共管”工作法,采取“三步走”的方式化解“历史问题”,遏制合同纠纷。

第一步,村小组公章收回由村委会代管。凡涉承包、担保、对外签订合同等重大问题需使用公章时,由村民会议或村民代表参加的会议表决通过后方可盖章,变公章使用的事后监督为事前、事中监督。

第二步,村小组合同由司法所把关。凡涉及对外签订涉土地、林地、鱼塘等出租转让合同,需要先由镇司法所对合同进行合法性审查,再通过招投标等方式依法合规签订合同。

第三步,逐步完善相关制度建立。目前,该镇已建立完善村组合同管理制度,并将其纳入到农村“三资”管理中。

在推进“合议共管”机制的过程中,我们特别注重志愿服务项目的规范化管理,通过“三个精准”确保服务实效:一是精准招募,建立“法律人才库”,吸纳退休法官、律师、法律专业大学生等56人,按专长分为合同审查、纠纷调解、普法宣传3个小组。二是精准培训,每月开展“法治大讲堂”,邀请法院专家授课,累计培训志愿者320人次,确保服务专业化。三是实行“服务积分制”,将参与调解次数、普法效果等量化考核,积分可兑换“法治大礼包”,激发服务热情。

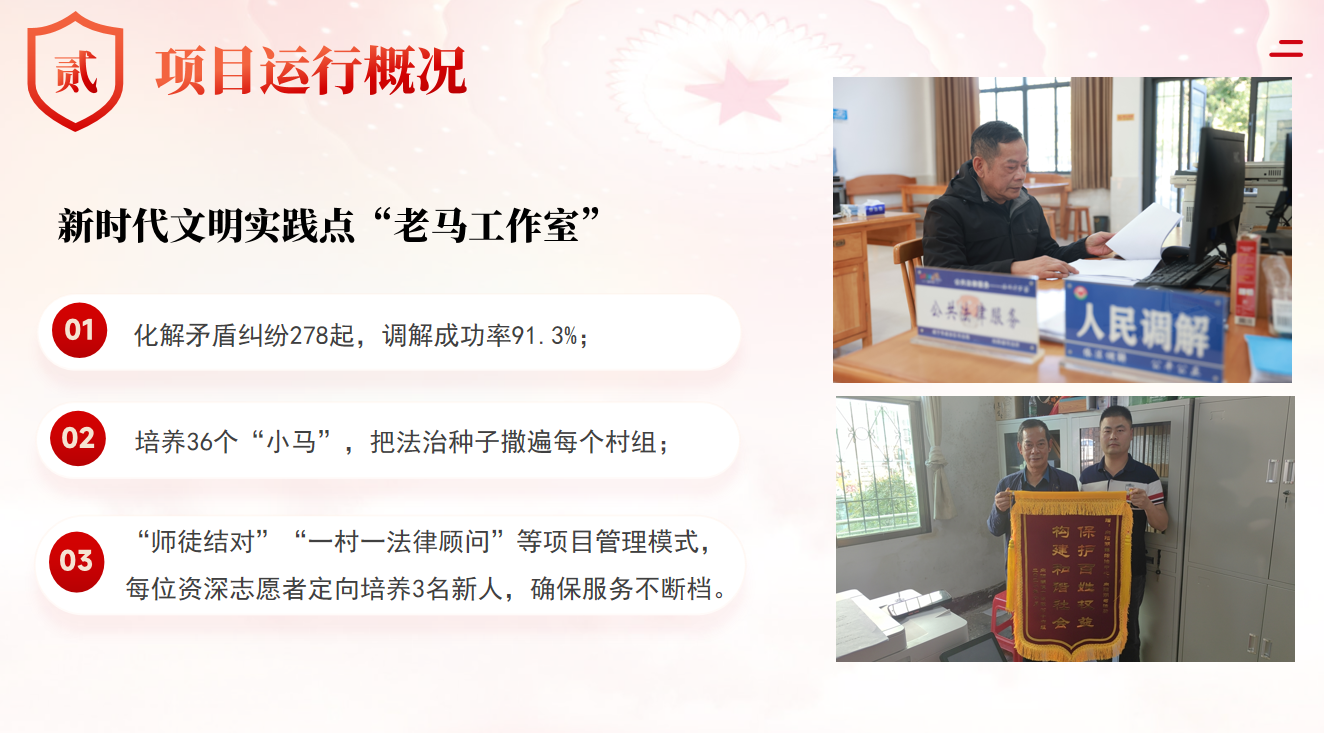

项目实施三年来,新时代文明实践点的“老马工作室”这个不足20平方米的小屋,化解了278起纠纷,调解成功率91.3%!更可贵的是,他们带出了36个“小马”,把法治种子撒遍每个村组。通过“师徒结对”项目管理模式,每位资深志愿者定向培养3名新人,确保服务不断档。

向阳湖镇还依此推行了“小法官”培养计划!全镇5所中小学的孩子们,通过模拟法庭知道了:合同要签字按手印、租金要写清楚数字、期限不能是“永远”......这个项目采用“志愿者+学校”双导师制,法律志愿者负责课程设计,教师负责日常管理,已累计开展活动48场,覆盖学生1200余人次。

站在新起点,向阳湖镇正在绘制三张蓝图:“农村三资管理平台”APP将用AI帮村民智能审合同,志愿者担任“云顾问”实时答疑; 一条贯穿10余个村组的法治研学路线,正串起乡村振兴的珍珠链,志愿者化身“法治导游”;每个村组都有自己的法治服务队。

在今天的向阳湖,每当我走过桂花飘香的村巷,听到乡亲们说“现在办事敞亮了”,看到志愿者们在阳光下闪光,就觉得这一切都值得!因为我们深知:乡村振兴不仅要塑形,更要铸魂,而法治,就是最坚实的灵魂;志愿者,就是最活跃的细胞。这份答卷,写满了乡亲们的笑脸,更写满了对未来的期待。让我们携手,让每一份合同都成为乡村振兴的基石,让法治之光照亮更多美丽乡村!